Nella scorsa puntata abbiamo parlato a grandi linee di come è nato e si è sviluppato il vostro ecomuseo. Abbiamo scoperto che Tor Pignattara è un quartiere incredibilmente ricco di risorse, a questo punto la domanda è: dove non ci sono risorse si può fare un ecomuseo?

Al di là del fatto che a Roma ovunque c’è una risorsa, la verità è che la risorsa sta sia nel modo in cui guardi la realtà intorno a te, sia nella comunità che vive quel territorio. Dietro ogni luogo ci sono delle storie e se tu riesci a raccontarle hai, di fatto, una risorsa. La scoperta importante dell’ecomuseo è la varietà ci cose che si possono valorizzare: la casa natale di un personaggio famoso, una pasticceria che fa dolci dal ’54, il bagaglio relazionale di un bar e cosìvia.

Quindi si tratta di un modello replicabile?

Quindi si tratta di un modello replicabile?

Il modello per la creazione dei percorsi ecomuseali è stato prototipato sul quartier di Tor Pignattara, perché qui era evidente la presenza di un patrimonio considerevole. Possiamo dire che la metodologia è senza dubbio replicabile, quantomeno su Roma, perché a Roma esiste una complessità che si adatta benissimo ad un ecomuseo. Qui vicino c’è il Quadraro che ha un patrimonio archeologico e artistico che si presterebbe benissimo ad un ecomuseo, ma anche in quartieri nuovi c’è un passato da raccontare, purtroppo però la speculazioni edilizia ha comportato anche una modifica di percezione e nella distorsione del tessuto sociale.

Con la sostenibilità economica come avete fatto?

Come ecomuseo ci siamo sempre autofinanziati, per sviluppare i percorsi invece abbiamo vinto un bando ottenendo un finanziamento da 10mila euro. E’ arrivata cosìquella spinta economica che ci ha dato la possibilità di avere delle risorse, per quanto minime, con le quali siamo riusciti a fare molto. Ci siamo resi conto che anche con una goccia riuscivamo ad irrigare un campo, a dimostrazione che nei sei anni precedenti avevamo coltivato assai bene.

In Italia ci sono anche altri ecomusei, anche se raramente in città . Qual è la differenza tra il modello per cosìdire ” classico ” e quello da voi declinato?

Un ecomuseo urbano ha un livello di complessità maggiore rispetto al modello classico di ecomuseo, anche più sfidante perché è un modo di fare ricerca sul territorio. Inoltre il nostro modello pone particolare attenzione alla sostenibilità del progetto, e c’è una componente molto forte di integrazione strutturale delle nuove tecnologie, tanto in ottica di ricerca quanto di fruizione.

Da un punto di vista turistico, e quindi economico, che margini di crescita ci sono?

Il progetto nasce per valorizzare e rendere fruibile il patrimonio, quindi i primi beneficiari sono gli abitanti che ne sono a contatto quotidianamente. Poi, è chiaro, può attrarre persone sia da altri quartieri che da altre città . Noi vogliamo che la valorizzazione del patrimonio determini un potenziale economico che ricada sul territorio: visite guidate, b&b, ospitalità e cosìvia. Ci sono ancora molti aspetti che possono essere valorizzati, però vogliamo tener presente che questo quartiere è tanto grande quanto una piccola città d’arte: questo non vuol dire che dobbiamo isolarci dal resto della città , ma deve essere uno stimolo a trattare le nostre risorse come le tratterebbe una piccola città d’arte.

Quale è stata la più grande difficoltà ?

Lo scoglio più duro da superare è stato ” tenere botta ” . Il percorso è stato lungo e c’è stato bisogno di avere molta ” tigna ” , la resilienza è stata una qualità fondamentale.

Quale strumento renderebbe più facile la nascita di attività come la vostra?

Nel nostro caso specifico, serve una legge regionale sugli ecomusei. La nostra priorità è il riconoscimento dell’ecomuseo come istituzione, perché tale deve essere. E’ dunque necessaria una regolamentazione vera e propria. Molte regioni hanno adottato leggi che regolano gli ecomusei, il Lazio purtroppo no. Noi ci siamo mossi fin dall’inizio con atti formali nei confronti del municipio e della sovraintendenza per essere formalmente riconosciuti. Un riconoscimento però lo abbiamo ottenuto dal forum internazionale degli ecomusei, il più importante polo in materia ecomuseologico, che ci ha inserito in una mappa di nuovi ecomusei nel mondo.

A proposito di difficoltà e riconoscimento, com’è il rapporto con la pubblica amministrazione?

Il municipio ha accettato con tutte le giunte l’ecomuseo e l’ha sempre messo tra le linee programmatiche: è sentita come una cosa importante. In più, il comune ha preso in carico un nostro progetto di acquisizione a bene pubblico delle terre dell’ex comprensorio casilino mettendolo nel bando delle periferie. Non sappiamo se andrà in porto, ma l’atto stesso di riconoscere l’ecomuseo come un qualcosa da finanziare – perché meritevole – è un riconoscimento importante.

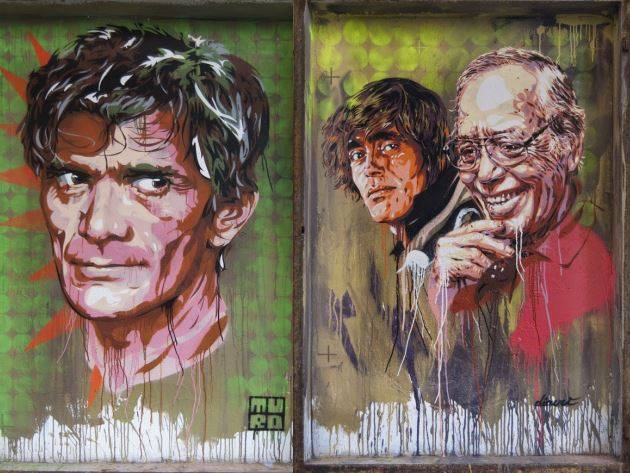

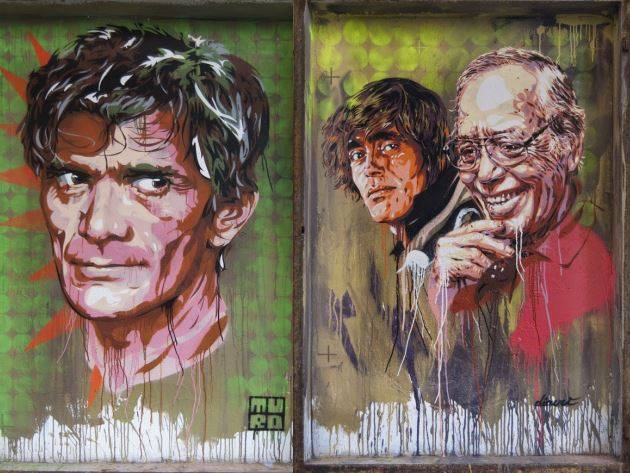

In linea di massima quindi il rapporto è buono, però a volte ci si rende conto che la PA non ha voglia di sperimentare strumenti nuovi e si determinano problemi, sia di modo che di metodo, nel rapporto con la cittadinanza. Un esempio di cosa comporta il rapporto con la pubblica amministrazione è quello che è successo al Cinema Impero (di cui avevamo parlato qui). C’era un progetto di riqualificazione artistica e l’amministrazione ha provato ad accompagnarlo, questo si è tradotto nel mettere dei paletti e delle tempistiche per cui il progetto non accontentava più nessuno. Nel momento in cui la pubblica amministrazione si è eclissata (durante il commissariamento) si è potuto stabilire un rapporto più naturale con il proprietario e un interlocuzione più serena: ai suoi occhi noi non eravamo più la rappresentazione di una politica, ma persone che lavoravano sul territorio. Cosìabbiamo raggiunto dei risultati e adesso il cinema, nella sua parte frontale, riaprirà sotto forma di factory artistica. Se la pubblica amministrazione vuole riacquistare la fiducia deve avere fiducia nelle comunità : oggi invece non c’è fiducia né da una parte né dall’altra. Chi dovrebbe farlo quel passetto? Molti dicono la politica. Io me ne voglio prendere la responsabilità e dico: anche noi, attraverso mezzi come l’ecomuseo.

Adesso che si va verso la conferma e il consolidamento di questa esperienza si apre forse il periodo più difficile? Quali sono le prospettive future?

La sclerotizzazione di un percorso come il nostro rischia di essere dietro l’angolo, perché è un processo nato e sviluppato dal basso e quindi il rischio di perdere la freschezza iniziale c’è. La piattaforma on line è una piattaforma che, a regime, consentirà il censimento delle risorse direttamente da parte dell’utente. L’idea è quella di mantenere aperti degli sportelli, che consentano sia una documentazione costante in entrata che di mantenere viva l’esplorazione territoriale, anche perché è quella più coinvolgente ed interessante, che le persone vivono meglio.

Ci sono stati episodi durante questo percorso secondo voi particolarmente significativi?

Te ne racconto due. Durante una passeggiata in Via Labico, nell’ambito del percorso urbanistico, ho sentito una ragazza al telefono dire: “sono in una campagna di Tor Pignattara”. Una definizione veramente strana, quasi cacofonica. Rende però l’idea del tipo di territorio che è questo ed è stata una soddisfazione perché noi volevamo proprio far rendere conto i visitatori della valenza naturalistica di questo territorio.

L’altro invece è questo. Durante i primi due incontri per la definizione dei percorsi c’era stato un signore che ad un certo punto obiettava dicendo “eh però ora ci sono tutti questi immigrati …”. Al terzo incontro, quello per definire il percorso antropologico, abbiamo proiettato un slide intitolata ” PUGLIA TOWN ” perché negli anni ’30 questa era considerata ” puglia town ” . Il terrore erano i baresi, i capri espiatori di tutto il malessere. Di fronte a questo, il signore non ha fiatato. Quello è stato un episodio emblematico perché il suo silenzio ha significato che forse gli avevo fatto capire che la migrazione è un fatto storico, che fa parte della nostra epoca e della nostra comunità e che quindi non aveva bisogno di essere motivato o giustificato.

Chiudiamo con un piccolo off topic: c’è un problema religioso a Tor Pignattara?

Chiudiamo con un piccolo off topic: c’è un problema religioso a Tor Pignattara?

Faccio una provocazione: paradossalmente a Tor Pignattara il problema religioso è un problema di condominio. Il comitato di quartiere riceve molti input sui problemi logistici legati alle moschee e il problema di fondo è che sono luoghi ” incubati ” in abitazioni civili. Il problema religioso a Tor Pignattara è un problema acustico e logistico: se non ci fosse il problema della preghiera sul marciapiede o dei decibel superati, probabilmente nessuno avrebbe niente da ridire contro l’islam o i centri induisti. La controprova di questo sono una moschea e un centro induista presenti qui che sono ben strutturati e ben insonorizzati. Non solo non creano alcun problema, ma addirittura in pochi ne conoscono l’esistenza. E’ questo il livello del problema: problemi legati a questioni molto piccole vengono elevati a problemi di integrazione e di religione. Tanto è vero che dal punto di vista interreligioso alcune cose sono state superate da tempo. Al muslim centre, per esempio fanno la traduzione in italiano, cosìcome i centri induisti non vedono l’ora di farti entrare. Lo stesso accade anche alla temibile moschea di via Gabrio Serbelloni, dove se vai ti fanno entrare, ti fanno fare le foto e puoi chiacchierare con l’imam. E’ tutto raccontato e percepito male, cosìti rendi conto di come i problemi sorgono laddove c’è un vuoto politico. Sai perché queste persone, per seguire il loro culto, sono costrette a stare in posti che hanno delle criticità cosìevidenti? Perché non c’è una chiave politica di facilitazione che risponda all’esigenza delle persone che vivono sul territorio di poter professare la loro religione.

Leggi qui la prima parte dell’intervista.

LEGGI ANCHE:

- Cinema Impero: un simbolo di partecipazione e coesione sociale

- Conoscere le radici della sussidiarietà orizzontale per costruire una società relazionale e sussidiaria

- Combattere il terrorismo, prendendo molto sul serio le differenze