La crisi generata dalla pandemia di Covid-19 ha avuto un impatto significativo sulla situazione educativa già critica che caratterizza il panorama italiano. Secondo alcune stime rese disponibili dall’ISTAT nel mese di luglio, l’Italia si trova agli ultimi posti nella classifica europea per livelli di istruzione, abbandono scolastico e numero di laureati. La crisi sanitaria, la conseguente crisi economica e la chiusura delle scuole ha sconvolto la vita dei bambini, dei giovani e delle loro famiglie, con un impatto ancora più marcato sui minori che già si trovavano in condizioni di svantaggio educativo, sociale o economico. Un recente rapporto di Save the Children dimostra come nei mesi di chiusura si sia registrato «un progressivo aumento dell’incidenza della povertà materiale e del learning loss cognitivo, socio-emozionale e fisico, provocato dal lungo confinamento e dalla mancanza di infrastrutture e competenze digitali adeguate a scuola e a casa».

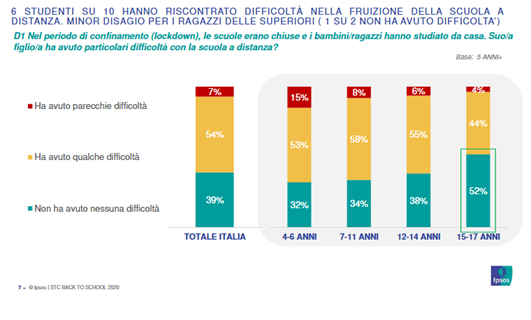

I dati raccolti dall’IPSOS nell’ambito del sondaggio BACK-TO-SCHOOL segnalano come il 60% degli studenti abbia riscontrato difficoltà nella fruizione della scuola a distanza, soprattutto tra i bambini delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado.

STC Back To School 2020 (Fonte: IPSOS)

Inoltre, secondo una ricerca condotta dall’Università di Milano Bicocca, «[l]a comunicazione a distanza non ha colmato il desiderio di socialità e di contatto, generando sentimenti di mancanza intensi nei confronti dei compagni di classe, ma anche nei confronti degli insegnanti (più spiccatamente tra i bambini della scuola primaria)». La didattica a distanza è risultata di difficile conciliazione con il lavoro soprattutto delle madri che ritengono che neppure un regime misto sia sostenibile.

In questo contesto, le sfide legate alla riapertura sono ben note e molteplici: dall’organizzazione della didattica in presenza e a distanza, al reclutamento e alla formazione dei docenti, all’edilizia, ai trasporti, e richiedono un sostanziale ripensamento dell’intero modello scolastico affinché questo sia in grado di rispondere ad una situazione di grande incertezza e in rapida evoluzione. Allo stesso tempo, è possibile cogliere questa occasione per avviare una riflessione approfondita su come ripensare gli obiettivi e le pratiche pedagogiche. Come dichiarato da Alfonso D’Ambrosio, dirigente scolastico di Vo’ Euganeo: «La nostra idea è che tutta la scuola diventi un ambiente di apprendimento stimolante e confortevole: ecco la nostra città educante! La scuola che i ragazzi troveranno a settembre è diversissima da quella che hanno lasciato a febbraio, questo è stato un anno di enormi cambiamenti di cui il Covid-19 per tanti versi è stato un acceleratore potentissimo».

I “Patti educativi di comunità” previsti dal Piano scuola 2020-2021

L’emergenza sanitaria che stiamo attraversando ci costringe ancor di più a ripensare il nostro sistema educativo, spesso riluttante al cambiamento. Una nota positiva che si è potuta osservare nei mesi appena trascorsi è come la relazione educativa si sia giocata in maniera diversa tra insegnanti e genitori, in certi casi si è stabilita una nuova alleanza che ha aperto un ciclo positivo. È emerso come l’apprendimento non avvenga solo entro i confini della classe, e questo richiede di ridefinire ciò che costituisce una comunità educativa o di apprendimento e quali debbano essere le finalità ultime del sistema di istruzione.

In questo senso è interessante notare come il Ministero dell’Istruzione abbia inserito all’interno del Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione (Piano scuola 2020-2021), approvato dal MIUR il 26 giugno 2020, un importante riferimento ai Patti educativi di comunità. Richiamando il principio di sussidiarietà e di corresponsabilità educativa, attraverso questi Patti si invitano le scuole, gli Enti locali, le istituzioni pubbliche e private, le realtà del Terzo settore a collaborare «per favorire la messa a disposizione di strutture e spazi alternativi per lo svolgimento delle attività didattiche e per lo svolgimento di attività integrative o alternative alla didattica» (p. 17). Lo strumento giuridico attraverso cui verranno coinvolti i soggetti pubblici e attori privati è quello della conferenza di servizi, un istituto che ha l’obiettivo di semplificare l’azione della pubblica amministrazione attraverso “un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo”.

I Patti educativi di comunità possono costituire l’esito di anni di sperimentazioni di buone pratiche sviluppate dalle scuole. Tuttavia, come rileva il rapporto di Save the Children sopra richiamato, «dalle consultazioni con le istituzioni scolastiche emerge anche la difficoltà, per le scuole, nell’elaborare ed attivare dei patti educativi. In particolare, la mancanza di indicazioni e linee guida precise per regolare le collaborazioni con le istituzioni locali, e gli attori della comunità. Non vi sono ancora indicazioni chiare su come, ad esempio, integrare la comunità educante nello ‘spazio scolastico’ e, ancor più importante, nel progetto didattico».

Dai Patti educativi di comunità ai Patti di collaborazione per la cura del ‘Bene comune scuola’

Un contributo rilevante all’individuazione di strategie e strumenti che consentano una maggiore partecipazione di vari attori può certamente essere ritrovato nella teoria dell’Amministrazione condivisa, elaborata per la prima volta nel 1997. L’Amministrazione condivisa si fonda sulla collaborazione tra amministrazione e cittadini, e «sull’ipotesi che […] esistano i presupposti per impostare il rapporto fra amministrazione e cittadini in modo tale che questi ultimi escano dal ruolo passivo di amministrati per diventare co-amministratori, soggetti attivi che, integrando le risorse di cui sono portatori con quelle di cui è dotata l’amministrazione, si assumono una parte di responsabilità nel risolvere problemi di interesse generale». L’articolo 118 ultimo comma della Costituzione riconosce e legittima i cittadini come alleati delle istituzioni nel perseguimento dell’interesse generale. L’amministrazione condivisa si realizza attraverso l’approvazione da parte dei comuni dei Regolamenti per l’amministrazione condivisa dei beni comuni il cui cuore sono i Patti di collaborazione, atti amministrativi che danno concretezza al principio di sussidiarietà previsto dalla Costituzione.

Diversamente dalla sopracitata conferenza di servizi, che non modifica nella sostanza i rapporti tra l’ente pubblico e gli altri attori coinvolti, il carattere innovativo degli strumenti dell’Amministrazione condivisa sta nel conferire una nuova identità ai soggetti “contraenti”, i cittadini attivi, che non si limitano ad essere dei fruitori o prestatori di manodopera e idee nei confronti dell’ente pubblico ma diventano parte attiva di un progetto, ossia co-producono le regole che disciplinano la loro collaborazione per la cura dei beni comuni. Come ben descritto da Gregorio Arena nel suo ultimo saggio I custodi della bellezza, «[q]uando i cittadini attivi sottoscrivono un patto di collaborazione essi non stanno esercitando un potere, né stanno ottemperando ad un dovere, bensì stanno esercitando una nuova forma di libertà, responsabile e solidale, riconosciuta loro dall’art. 118, ultimo comma».

Considerare la scuola come un Bene comune significa sviluppare un sistema educativo democratico che, per definizione, possa essere partecipato e inclusivo, presupposto per qualsiasi forma di vita in comune. Numerose sono le esperienze che vanno nella direzione di un’Amministrazione condivisa e che hanno portato scuola, genitori, enti del Terzo settore e altri soggetti a incontrarsi per definire il proprio progetto di sviluppo. Riprendendo le parole di Gianluca Cantisani, grazie a queste sperimentazioni si è potuto sperimentare “il sogno delle scuole di comunità”.

L’educazione civica, presupposto e fine di un nuovo modello scolastico

Da quanto sin qui discusso emerge come i Regolamenti e i Patti per la cura dei beni comuni rappresentino già di per sé un utile strumento volto a sancire un’effettiva collaborazione tra i diversi soggetti coinvolti, suggerendo un cambiamento di paradigma sostanziale che consente ai cittadini attivi di esercitare le proprie libertà in un’ottica sussidiaria e solidale. Questi strumenti possono fornire il quadro teorico, amministrativo e pratico per mettere in campo quanto auspicato per un nuovo modello di scuola intesa come bene comune.

In questa prospettiva è fondamentale, se non necessario, richiamare il lavoro di Anna Maria Poggi, docente di Diritto costituzionale presso l’Università di Torino, la quale, nel suo saggio Per un “diverso” stato sociale: La parabola del diritto all’istruzione nel nostro Paese, esplora le dimensioni del “dovere di istruzione”. Secondo l’Autrice questo dovere non si collega meramente all’obbligo di istruzione ma anche, e forse soprattutto, ai doveri di solidarietà del singolo verso la collettività, richiamati nell’articolo 2 della Costituzione. La doverosità risiede nell’impegno reciproco (dei pubblici poteri e dei privati cittadini) per lo sviluppo del sistema in una prospettiva solidaristica. La scuola riveste un ruolo di primo piano per lo sviluppo delle libertà o per la rimozione delle illibertà ed è «molto più duratura come politica dalla liberazione della povertà» (p. 249). Il concetto di doverosità dell’istruzione richiama pertanto l’impegno delle istituzioni pubbliche a garantire un sistema di istruzione di qualità e allo stesso tempo quello dei cittadini ad istruirsi.

Quest’ottica permetterebbe il superamento dell’approccio funzionalista e assistenzialistico delle istituzioni pubbliche, favorendo quello che l’Autrice definisce uno “Stato di promozione” che, appunto, promuova lo sviluppo delle libertà delle persone e della società. Perché ciò avvenga, tuttavia, è necessario che le istituzioni scolastiche favoriscano lo sviluppo delle libertà, proiettando l’individuo verso la società e nel contempo responsabilizzandolo. In un mondo in rapida e continua evoluzione, le persone dovrebbero acquisire gli strumenti che permettano loro di navigare la crescente complessità. L’educazione civica, intesa non solo come insieme di conoscenze disciplinari ma come metodo trasversale di apprendimento e di esercizio delle libertà, può fornire alle persone le abilità necessarie ad orientarsi con senso critico in un mondo sempre più incerto. Questo è il presupposto perché possa esserci una vera cura dei Beni comuni della società.

Le importanti sfide a cui il nostro sistema di istruzione sarà chiamato a rispondere nei prossimi mesi possono rappresentare un’occasione per ripensare un modello scolastico in grado di guardare al futuro. Questo si rende ancora più necessario per far fronte alle criticità messe in luce dalla crisi sanitaria, e per ricreare una comunità educante che non sia solo teorica ma consapevole ed attiva. Mettere al centro l’educazione civica come paradigma per un nuovo modello scolastico consentirebbe di attivare energie, risorse e nuove prospettive nell’ottica della scuola come Bene comune. I migliori strumenti perché questo possa avvenire sono già a nostra disposizione.

Foto di copertina: m_ming su Pixabay