«La cultura è un bene comune e anche un diritto di ognuno. Deve essere un elemento fondamentale per il rilancio dell’economia e del Paese e questo può avvenire soltanto cambiando la sua narrazione. A partire dal primo assunto da capovolgere, che vede ancora la cultura tra le prime voci ad essere azzerate in caso di crisi economiche, quasi a sminuirne la funzione ad elemento di mero intrattenimento, il primo quindi al quale si può rinunciare». Lo sostiene con convinzione l’associazione Dire Fare Cambiare della quale fa parte Silvia Sbordoni, “artista visiva”, e che si occupa di “arte pubblica”.

Silvia è una delle ideatrici di “Macine”, un progetto d’arte che nasce a Roma nel 2011 da un gruppo eterogeneo di ricercatori che si propone come osservatorio della situazione degli spazi culturali in dismissione, focalizzando l’attenzione sulla situazione delle sale cinematografiche presenti a Roma; l’obiettivo è quello di segnalare la presenza di questi edifici, potenzialmente destinabili alla produzione e fruizione culturale, che l’assenza della proprietà o della gestione sottrae di fatto alla cittadinanza.

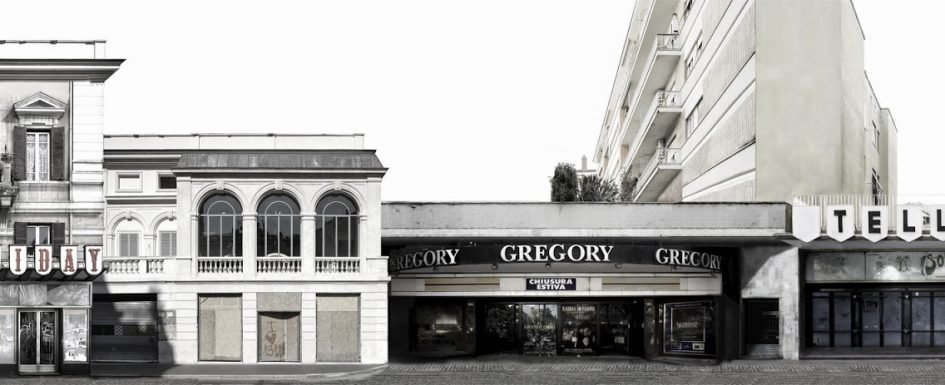

«Quella dei cinema chiusi è una tematica che mi sta molto a cuore», sottolinea Silvia, che ci racconta anche di un altro progetto parallelo, Panopticon, un’installazione multimediale che consiste in una documentazione fotografica di alcuni dei cinema chiusi di Roma (in collaborazione con Davide Franceschini), singole immagini composte in un’architettura unica, frutto dell’unione di tutte le facciate dei cinema come se fossero un continuum urbano: l’installazione circolare trasforma lo spettatore in un sorvegliante, un osservatore che nello stesso tempo è virtualmente imprigionato in una sorta di piazza metafisica completamente circondata da cinema chiusi (ecco perché l’installazione prende spunto dal Panopticon, carcere ideale progettato nel 1791 dal filosofo e giurista Jeremy Bentham).

Come inizia il lavoro di mappatura dei cinema chiusi di Roma, Silvia, da quale idea di base?

Il lavoro di mappatura dei cinema chiusi inizia nel 2011 in preparazione della prima iniziativa organizzata da “Macine”, il “Festival del Cinema Chiuso”, che consistette nell’affissione di manifesti d’artista nelle bacheche, insegne, spazi esterni inutilizzati dei cinema romani in disuso e che avvenne in concomitanza con il Festival Internazionale del film di Roma, per mettere in evidenza la problematica situazione dei tanti cinema storici dismessi, abbandonati o trasformati nel tempo in attività commerciali.

E ora, perché Dire Fare Cambiare ha deciso di promuovere un aggiornamento della mappatura dei cinema chiusi di Roma?

Dire Fare Cambiare è un’Associazione di Promozione sociale che si è fatta promotrice di un Manifesto per la Cultura Bene Comune e Sostenibile che è un impegno di responsabilità condivisa da parte di istituzioni, artisti, enti, associazioni e imprese culturali. Il Manifesto è uno strumento fondamentale di cittadinanza e di attuazione di sviluppo sostenibile fra coloro che, sottoscrivendolo, ne condividono i valori e si impegnano a praticarli (ad oggi firmato da più di 70 enti e organizzazioni e circa 400 singoli firmatari). Consegneremo nei prossimi giorni le firme raccolte ai Ministri della Transizione ecologica e della Cultura.

L’Associazione ha deciso di promuovere l’aggiornamento della mappatura dei cinema chiusi chiamandola Nuovi cinema (in) Paradiso per evidenziare che la carenza di spazi culturali coincide con uno dei suoi focus: la situazione dei cinema a Roma è simbolica rispetto alla perdita dell’importanza degli spazi adibiti alla fruizione culturale e alla produzione artistica.

Cosa emerge dalla vostra ricerca su Roma?

Il dato è più che allarmante, non solo per il fatto in sé della chiusura, ma anche per il cambio di destinazione d’uso: a Roma parliamo di 101 sale, di cui i cinema abbandonati o dismessi sono 43, i cinema trasformati in sale bingo, negozi o supermercati sono 53, e solo in rari casi, 5 in totale e su iniziativa di privati, vengono restituiti alla cittadinanza come luoghi culturali con valenza sociale.

La mappa dei cinema chiusi è comunque solo un punto di partenza, infatti Dire Fare Cambiare si propone di allargare la mappatura a livello nazionale e di non comprendere solo i cinema, ma anche altri spazi, per immaginare un nuovo modello di gestione di questi luoghi, condiviso dalla cittadinanza e dalle Istituzioni che se ne occupano.

Chiediamo, quindi, a tutte le associazioni e organizzazioni che stanno svolgendo un medesimo lavoro di mappatura dei cinema/luoghi culturali chiusi di scriverci e contattarci a: direfarecambiare2030@gmail.com

Cosa significa per la cittadinanza vedere un cinema chiuso?

Un cinema chiuso è una perdita per la città, perché è uno spazio sottratto alla cultura, perché ha conseguenze sull’economia di un territorio, inoltre è la perdita per molte persone di uno spazio a cui sono legate memorie personali, spesso è la sparizione improvvisa di un luogo importante di ritrovo per una comunità di abitanti, quindi è un vuoto architettonico che impoverisce la città intesa nella sua funzione sociale e incrementa la tendenza a considerare il “suolo” cittadino solo in una logica di speculazione e rendita. Al contrario può essere una possibilità perché è un pretesto per ripensare la città e immaginare luoghi funzionali alle nuove esigenze della contemporaneità, dove possano mescolarsi narrazioni, testimonianze, linguaggi delle arti contemporanee, e che possano essere economicamente sostenibili in una logica di rispetto del territorio e della sostenibilità ambientale.

Cosa sta verificando alla luce della vostra mappatura? Che la chiusura è un fenomeno che riguarda tutti i cinema o in particolar modo si concentra nelle periferie?

La chiusura è un fenomeno che riguarda tutti i cinema, anche quelli centrali. Nelle periferie il fenomeno è stato molto sentito dalla cittadinanza perché spesso si tratta di importanti spazi di condivisione: luoghi che oltre a portare cultura e intrattenimento, creavano “identità” e senso di appartenenza, elementi importanti soprattutto nelle periferie più difficili.

Quale sarà il futuro delle sale cinematografiche post Covid?

Ci renderemo conto delle reali conseguenze delle chiusure quando tutti riapriranno: sicuramente la fruizione dello spazio pubblico stava già cambiando e la pandemia, con le sue lunghe quarantene, ha accelerato il processo di “smaterializzazione” della sala cinematografica. Ormai il prodotto filmico si declina in qualsiasi device, soprattutto per le nuove generazioni, per questo la riflessione sul futuro di questi spazi non vuole e non deve essere “nostalgica”, bisogna ragionare su nuove forme di fruizione di questi luoghi e immaginare il “cinema” come uno spazio polifunzionale in cui sia importante la produzione artistica e la partecipazione sociale.

I Patti di collaborazione possono essere utili?

Assolutamente sì, il caso della mappatura dei cinema chiusi e conseguente cambio di destinazione d’uso è abbastanza eloquente di cosa possa accadere senza un Patto di collaborazione in una città come Roma. Il Patto di collaborazione (si veda QUI un esempio) è proprio l’anello mancante e la nostra piccola esperienza dimostra il “prezzo” dello scollamento e del mancato dialogo tra istituzioni e cittadinanza attiva.

Foto di copertina: PANOPTICON, installazione multimediale sul tema dei cinema chiusi di Roma (credits:Dire Fare Cambiare)