In questo numero della rivista pubblichiamo un contributo di Chiara Martella, intitolato “Il decentramento di economie fondamentali a livello locale: spunti di riflessione sul progetto inglese Big Society”, con il quale viene effettuata una panoramica sulla situazione inglese del Welfare State e non solo.

La strategia di decentramento: vantaggi e rischi

Dalla metà degli anni ’80 alcuni governi europei hanno focalizzato le proprie riforme nel trasferimento di responsabilità, risorse e autorità dal livello centrale a quello intermedio e locale di governo, attraverso un quadro politico volto a valorizzare crescita e sviluppo economico. Principalmente spinto dal mercato e dal fallimento dei governi nel gestire beni e servizi a livello locale, il decentramento fiscale, politico e amministrativo è stato sempre più applicato in forme di cooperazione e coordinamento multi-livello tra attori privati, pubblici e Terzo settore.

Il concetto di decentramento è legato ai principi di sussidiarietà, proporzionalità e prossimità, sanciti dall’art. 5 del Trattato sull’Unione Europea protocollo n. 2, che riconoscono che il livello di governance ideale è quello locale, il più vicino ai cittadini. Le realtà gestionali in ambito locale sono infatti più piccole, flessibili, hanno la capacità di rispondere direttamente agli interessi dei cittadini, identificando, spesso con maggiore trasparenza ed efficacia, i servizi più appropriati da fornire e riuscendo a mobilizzare risorse e allocarle più efficientemente, garantendo stabilità politica e crescita economica.

Un ulteriore vantaggio è rappresentato dal conseguente processo politico di empowerment locale: l’economista Ostrom definiva le dinamiche nelle interazioni verticali e orizzontali tra governo e cittadini processi di “coproduzione” di beni e servizi pubblici. I cittadini diventano soggetti attivi, in una dinamica di policy innovation, e responsabili di un processo di costruzione di democrazia deliberativa e sviluppo autosufficiente (sussidiarietà circolare).

C’è però un “lato oscuro” dei meccanismi di decentramento che dipende anche dai diversi livelli di sviluppo di un territorio e che può portare paradossalmente ad incrementare le disparità territoriali (squilibrio che in Inghilterra è chiamato “post code lottery”).

Asimmetrie istituzionali, corruzione, minore accesso al capitale, basi imponibili più ridotte e più deboli dotazioni infrastrutturali, educative e tecnologiche rappresentano un grave svantaggio per le aree più povere. Ne deriva pertanto l’incapacità di rispondere ai bisogni locali ma anche di creare opportunità e innovazione, ostacolando l’attrazione di capitali esterni. L’ulteriore rischio per questi, che il Prof. Rodriguez-Pose definisce «luoghi che non contano», è che una decentralizzazione standardizzata, senza attenzione ai bisogni reali di chi vive quei luoghi, faccia crescere “localismi” e una generale insofferenza verso lo stato centrale e la stessa Europa; ne è esempio la Brexit in UK. L’economista Prud’homme paragona le misure di decentramento a farmaci: quando prescritti per la malattia, al momento opportuno e nella dose corretta, possono avere l’effetto salutare desiderato; ma nelle circostanze sbagliate, possono danneggiare piuttosto che guarire.

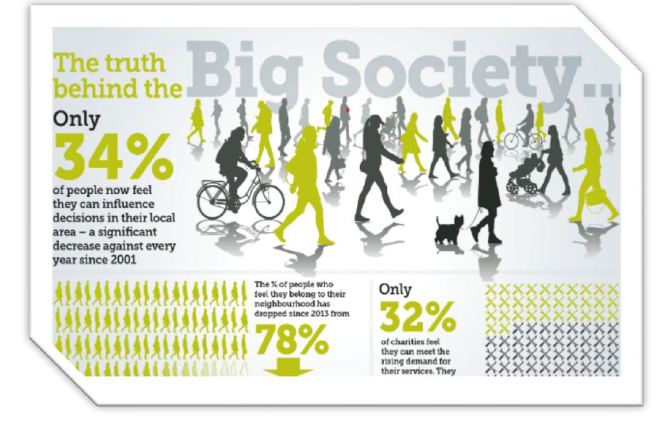

La contestata esperienza inglese del Big Society

Un esempio di decentralizzazione è quello applicato nel Regno Unito in cui il Governo Cameron, nel 2010, ha lanciato il progetto “Big Society”(alternativo al “Big Government”), seguito dal Localism Act del 2011. Gli obiettivi principali del progetto erano responsabilizzare i cittadini ad una nuova cultura di volontariato (Social Action), sviluppare l’empowerment comunitario (agency), che avrebbe permesso alla società di rendersi resiliente al declino demografico e assistenziale, e garantire una presenza statale “più leggera” (public service reform), attraverso tagli alla spesa pubblica e decentramento dei servizi sociali alle organizzazioni del Terzo settore, volontariato e imprese sociali. Una strategia che, di fatto, avrebbe consentito l’efficiente riduzione della burocrazia centralizzata.

Questa narrativa di decentramento ed emancipazione era in parte una risposta populista a una percepita crisi di fiducia nel sistema politico britannico (new localism). Si partiva dal presupposto che le comunità avessero l’opportunità e il diritto di “avere voce e scelta” sulle questioni più rilevanti a livello di comunità e quartiere (Community First) e nel definire neighbourhood plans, piani e proposte che mirassero a migliorarlo, attraverso la localizzazione di nuovi servizi comunitari o nuovi progetti di sviluppo. In questo processo, la rigenerazione dello spazio comune – che si trattasse di ambienti naturali, servizi sociali, alloggi pubblici, istruzione o salute – fungeva da potenziale attivatore di attori sociali grazie all’importanza che ricopre nella vita quotidiana delle persone.

Erano previsti strumenti come il Community Organizers Program, un programma nazionale di formazione sulle dinamiche di comunità e facilitazione di conflitti, e il National Citizen Service, che si concentrava su progetti di azione sociale giovanile. Venne istituita una “Big Society Bank” per consentire alle imprese sociali, agli enti di beneficenza e alle organizzazioni di volontariato di accedere a maggiori risorse: le stesse avrebbero pertanto acquisito il diritto di “competere” con lo Stato (right to challenge) per fornire alla collettività i migliori servizi di interesse generale.

Il fallimento del progetto Big Society: una lezione da imparare nella gestione della welfare society

Nonostante le ottimistiche premesse, il progetto Big Society ha fallito il raggiungimento dei suoi obiettivi. ed è interessante analizzarne i motivi.

In primo luogo, la pianificazione di quartiere, a causa della complessità e confusione della legislazione, è stata raramente una forza propulsiva per la mobilitazione della comunità. La partecipazione attiva richiedeva la presenza di cittadini dotati del know-how per risolvere problematiche tecniche, organizzati, ben informati e democraticamente responsabili, disposti a dare tempo e risorse per il bene comune, e spesso questo contesto si è riscontrato solo in quartieri più ricchi con più sicurezze sociali ed opportunità.

Si è creata inoltre una spirale per cui i fondi e gli sgravi fiscali effettivamente garantiti dal governo sono stati intercettati da “super-size partnerships”, come la Groundwork, trust che supporta comunità svantaggiate, con forti legami con il governo centrale e la struttura organizzativa di un dipartimento governativo, in grado di offrire servizi a costi bassi grazie ad un’economia di scala, con cui le piccole realtà volontarie indipendenti non potevano certo competere.

L’approccio di questi enti intermedi è stato definito di “triage“: l’investimento era previsto solo in quei quartieri ritenuti “economicamente vitali” mentre quelli non redditizi, e paradossalmente più bisognosi, sperimentavano così un effettivo abbandono da parte sia del settore pubblico che del non profit.

Tutto ciò ha accresciuto la sfiducia delle comunità verso il progetto, e la sensazione che lo stesso rappresentasse una deriva neoliberista verso livelli sempre maggiori di privatizzazione. Principalmente, come ha riconosciuto anche il regista inglese Ken Loach: «Gli enti non-profit sono stati utilizzati per fare il lavoro che avrebbe dovuto svolgere lo Stato e questo li ha resi meno indipendenti».

Riflessioni conclusive

La questione del ruolo dello Stato nella fornitura di servizi essenziali è ampiamente dibattuta. In un interessante saggio, il Collettivo per l’Economia fondamentale afferma che la fornitura decentrata di servizi fondamentali per la società deve prescindere da differenze territoriali e legarsi principalmente al concetto di cittadinanza.

Lo Stato deve essere presente riconoscendo le necessità basilari della parte svantaggiata della società e distribuendo in maniera equa potere, responsabilità e risorse. I providers esterni, profit o non, devono essere “protetti” dal settore pubblico e dotarsi di una licenza sociale che garantisca il perseguimento dell’interesse sociale svincolato dalle dinamiche competitive del mercato.