Pubblichiamo per la sezione “Ricerche” un articolo di Marianna Frangipane, denso di suggestioni, che presenta un progetto condiviso tra Corvetto e Chiaravalle, periferia sud-est di Milano, alla luce di una riflessione sul rapporto tra città e paesaggio. L’articolo è arricchito da una serie di immagini che provengono dalla tesi di laurea Città e Paesaggio. Nodi di progetto condiviso tra Corvetto e Chiaravalle di Marianna Frangipane e Egidio Giurdanella, relatore Andrea Di Franco.

Città e Paesaggio. Nodi di progetto condiviso

La ricerca origina nell’anno 2019 in concomitanza della tesi di laurea magistrale Città e Paesaggio. Nodi di progetto condiviso tra Corvetto e Chiaravalle svolta con Egidio Giurdanella. Lo studio esplora un approccio multiscalare metodologico al progetto di architettura applicato alle aree periurbane fragili comprese tra Corvetto e Chiaravalle.

Il territorio a sud-est di Milano si presenta come molteplice, discontinuo e in trasformazione: palinsesto (Corboz,1985) di molteplici tessere alla ricerca di identità che presentano numerose condizioni di isolamento e di abbandono e sono investite da processi di trasformazione legati alla crescita dei tessuti della dispersione urbana, alle frange edificate nelle conurbazioni più dense, e a forme di progettualità individuali e collettive. Il lavoro affronta il tema complesso del paesaggio periurbano inteso come strumento per decifrare e agire la composita e complessa realtà in cui avviene lo scontro tra città, periferia, territorio agricolo, borghi storico monumentali, ambiti industriali e presenze infrastrutturali; interpreta in chiave culturale la nozione di paesaggio che “non è mai solo una forma apparente, ma l’ambiente di vita nel quale si intrecciano le relazioni plurali e dinamiche della vita collettiva contemporanea. In questo senso, tutto il territorio abitato è paesaggio” (Palermo, 2010).

Volano della ricerca è stato un laboratorio informale che da anni sperimenta sul territorio nuove pratiche politiche e forme di progettualità partecipata. Da qui il nostro coinvolgimento da parte delle energie locali che con entusiasmo rivendicano la volontà di appropriarsi del paesaggio, qui inteso nella sua accezione più ampia, in un dialogo aperto di ascolto, confronto e reciproco apprendimento tra le amministrazioni, le fondazioni private, le associazioni e gli abitanti.

Le nostre attività di ricerca-azione si sono intrecciate con il lavoro dell’associazione Terzo Paesaggio, fondata da un gruppo interdisciplinare di professionisti uniti intorno al valore del paesaggio come ambito di relazione, che insieme ad altre realtà del territorio ha stimolato l’associazione Labsus, laboratorio per la sussidiarietà a intraprendere il percorso sperimentale del patto cornice di Chiaravalle. Questa esperienza rientra nell’azione Luoghicomuni coordinata da Labsus nel programma Lacittàintorno di Fondazione Cariplo, in collaborazione con il Comune di Milano e il Politecnico di Milano, che ha attivato una ricerca per valorizzare competenze e istruire politiche territoriali. Il patto di Chiaravalle, strumento nato nel 2018, in attesa di approvazione dell’amministrazione, emerge come occasione di approfondimento di ricerca.

In questo contesto il progetto di architettura possibile assume efficacia se inserito in una cornice di lavoro più ampia, diviene processo di pratiche sociali, si inserisce nello stato di attesa dei luoghi e si struttura orientando nel tempo la domanda di ricerca. Il lavoro viene qui riproposto, scomposto e reinterpretato, attraverso i temi della ricerca che, in orchestra, continuiamo ad indagare.

Il progetto nel tempo: visione paesaggistica

L’indagine considera il paesaggio un bene comune, frutto di uno sguardo collettivo, patrimonio riconosciuto dalla comunità di persone che lo abitano e lo curano. L’approccio metodologico si avvale della cultura paesaggistica delineata da Donadieu che assegna al paesaggio il ruolo di veicolo della riflessione che riguarda il modo di costruire territori e società, per favorire lo sviluppo di nuove pratiche dell’abitare (Donadieu, 1998).

Il paesaggio preso in esame viene rappresentato nella sua duplice accezione. L’accezione materiale definita dalla condizione morfologica, intesa come sovrapposizione tra diversi sistemi: sistema delle acque, sistema del verde, sistema del costruito, sistema delle infrastrutture; e l’accezione immateriale individuata in quei luoghi che assumono sul territorio forza aggregativa o per il loro uso o in quanto progettualità in atto. Qui numerosi sono i segnali di rigenerazione territoriale, gli spazi trasformati in luoghi di comunità, dalla ex palestra nel Borgo di Chiaravalle al mercato di piazzale Ferrara nel quartiere popolare, dal patto di collaborazione Azzaip! in piazza Corvetto al patto cornice di Chiaravalle. I segnali si rivelano nelle piazze, nelle vie, nei mercati, nelle palestre, coinvolgono parchi interi: l’area compresa tra Corvetto e Chiaravalle sembra vivere un processo di inarrestabile trasformazione/innovazione. In questo contesto in movimento il progetto diviene processo, si apre al cambiamento nel tempo, non riesce a cristallizzare delle forme, ma si assume il compito di generare conoscenza aperta all’appropriazione e all’immaginazione degli abitanti.

Questa strategia, disporre le azioni nello spazio e nel tempo, è il cuore della visione proposta: “la strategia si oppone al programma, come questo stabilisce obiettivi e scenari di azione, ma contrariamente, modifica le sue azioni e le sue funzioni in base alle informazioni raccolte e alle possibilità riscontrate. Porta con sé la consapevolezza dell’incertezza che dovrà affrontare e comporta una scommessa” (Edgar Morin, 2010).

Questo approccio esprime compiutamente quella che può essere definita la “visione paesaggistica” profondamente radicata nella storia e nelle vocazioni di Chiaravalle, borgo immerso in trame di paesaggio rurale, solcato da corsi d’acqua e inciso da una linea ferroviaria dismessa che lo scinde dal complesso dell’abbazia medioevale omonima. Il patto si dichiara cornice, la cornice di Chiaravalle è il paesaggio.

Il progetto multiscalare: la cornice di lavoro

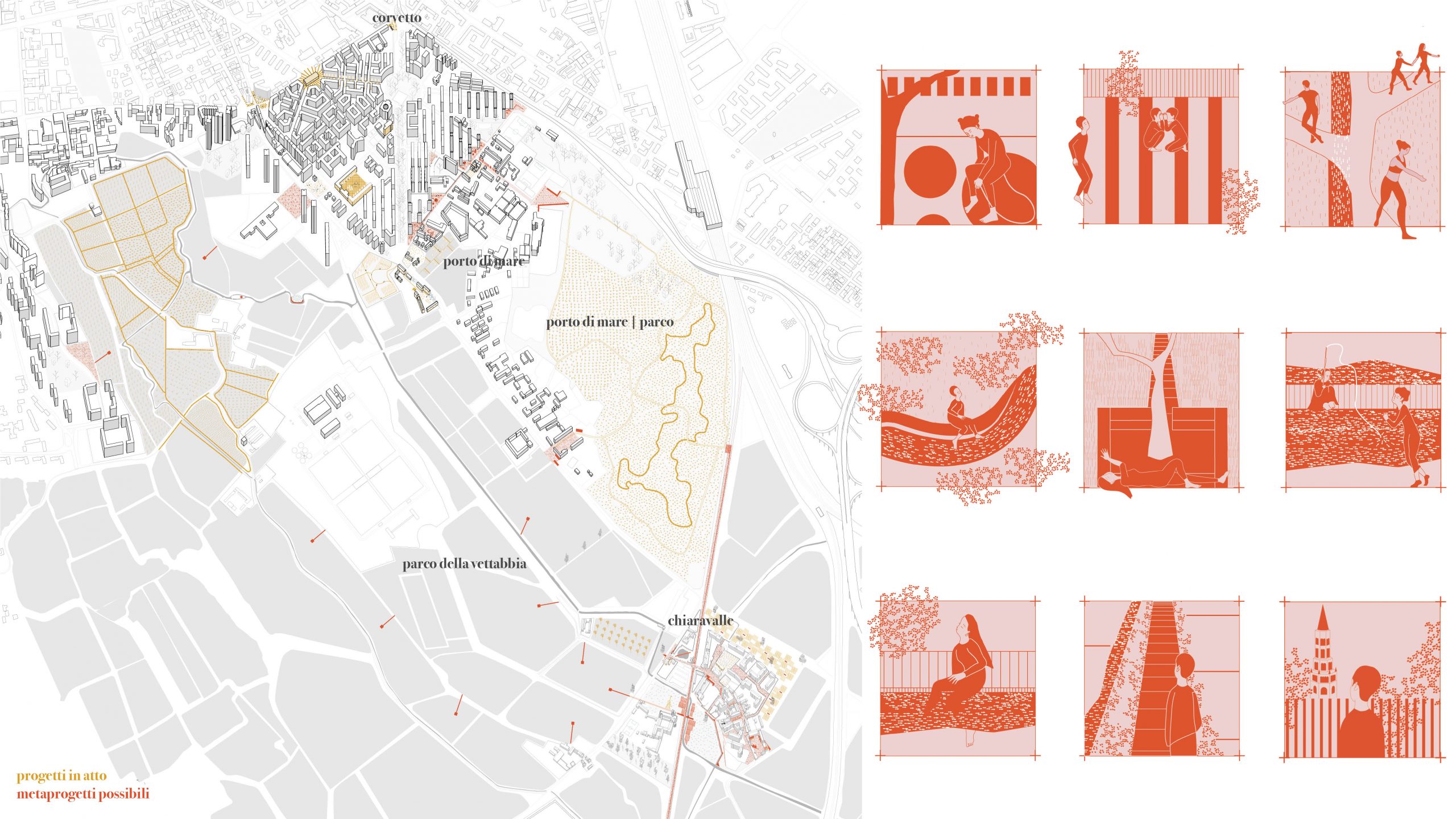

Uno sguardo di Milano sud-est ne apprezza le molteplici realtà, tessere di un territorio complesso: Corvetto, Porto di mare e il suo parco, il parco della Vettabbia, il borgo di Chiaravalle. È nelle differenze tra i paesaggi esistenti, nella pluralità di nodi fragili, negli spazi vuoti in attesa, da riconnettere alle comunità, che si individuano le risorse di progetto.

La visione che guida la ricerca identifica un processo di modificazione che mira a svelare le condizioni di isolamento e di abbandono, momento necessario alla definizione delle criticità da affrontare e superare.

Nel quartiere Corvetto il Punto di Comunità Made in Corvetto nel programma LaCittàintorno (promosso da Fondazione Cariplo, gestito dalla Cooperativa Sociale La Strada in collaborazione con Terzo Paesaggio e Milano Bicycle Coalition, con il supporto del Comune di Milano) inaugurato il 14 febbraio 2020 a piazzale Ferrara, rappresenta una sfida condivisa intorno ad un desiderio di cambiamento che apre a nuove forme di socialità e si nutre di una rete di attori da implementare nel divenire. L’ibridazione degli usi del mercato comunale, attraverso il progetto di architettura di Terzo Paesaggio accompagnato da un palinsesto culturale, rende visibile un luogo prima dimenticato: una cucina collaborativa, uno spazio di socialità e un punto bici, in parallelo alla futura trasformazione dello spazio pubblico circostante in piazza pedonale (programma Piazze Aperte), e all’introduzione di una nuova connessione ciclabile.

La dimensione relazionale del progetto acquisisce efficacia, lavorando ad una doppia scala, una più ampia che connette le aree periurbane attraverso una rete di relazioni diffusa sul territorio, e una scala di attenzione ristretta che si rapporta con le specifiche istanze di “progetto locale” (Magnaghi, 2010) e diventano nodi di attenzione, generatori della rete stessa. La trasformazione non può quindi essere affrontata attraverso la definizione a priori delle soluzioni, ma piuttosto attraverso la costruzione di una cornice di lavoro interattiva che inneschi ed orienti nuove progettualità. Questa cornice assume efficacia se condivisa da una pluralità di attori e apre alla convivenza fra forme e sguardi differenti.

È questa visione che genera il patto cornice di Chiaravalle e che concerta i principi e le regole condivise, con l’obiettivo di generare una rete territoriale di legami sociali, orientando e innescando molteplici progetti di trasformazione del paesaggio.

Il patto cornice si inserisce su un’azione capillare che da anni fermenta nel borgo lavorando sugli immaginari dei suoi abitanti al fine di riscattare la condizione di marginalità, per costruire nuove possibilità di senso dell’abitare condiviso.

Da una parte emerge la necessità di abitare il paesaggio, inteso come spazio composito di natura e cultura, che accoglie tracce di attraversamenti e sentieri spontanei, capace di registrare le tensioni relazionali; dall’altra la inevitabilità di animare i luoghi in abbandono che alimentano le situazioni di isolamento, e rappresentano una risorsa per innestare economie locali e generare servizi di comunità. Come un progetto di architettura può attivare degli spazi in abbandono, una scuola svuotata dei suoi alunni, una cascina storica da anni in degrado?

Il progetto come processo di pratiche sociali

Si delinea una modalità progettuale di ricerca-azione che considera il ricercatore progettista coinvolto in un processo continuo di partecipazione e di presidio del territorio. Il progetto d’architettura così inteso, processo di pratiche sociali, acquisisce la forza per tenere insieme le comunità e i territori e costruire paesaggi che includano il patrimonio culturale esistente e lo trasformino grazie all’attribuzione di un valore condiviso.

La sfida non si lega solo a dinamiche economiche che assumono anch’esse una dimensione influente, ma soprattutto alla capacità di includere e dare spazio a questa diversità di contributi, competenze e preferenze spesso nascoste dietro a domande di urgenze insoddisfatte. Il valore del progetto è da ricondurre alla domanda che lo genera, che si intreccia con la liberazione del desiderio degli abitanti dei luoghi, con la loro capacità immaginativa da stimolare, orientare ed ascoltare. Qui ritroviamo il senso dell’architettura che acquisisce la forza di razionalizzare una speranza condivisa di innovazione e di miglioramento e diviene quella “sostanza di cose sperate” che Persico accoglie dal San Paolo dantesco (Persico, 1935).

Si assume la partecipazione delle forze locali come condizione essenziale per l’efficacia di un progetto sensibile. Il processo progettuale si apre a più punti di vista, diviene multidisciplinare, e si struttura diversificando gli sguardi e le competenze che collaborano alla sua definizione.

Si inserisce in questa visione il progetto artistico Verba, promosso da Terzo Paesaggio e ideato da Isabella Bordoni, che si intreccia con la mediazione giuridica di Labsus e accompagna la scrittura del patto di collaborazione. Attraverso la pratica del camminare, in quattro incontri itineranti, il paesaggio di Chiaravalle è stato esplorato da una comunità temporanea di abitanti, rivelandone le potenzialità inespresse: “abbiamo superato le recinzioni e le barriere esistenti tracciando quattro sentieri che consentono di attraversare e abitare il paesaggio di Chiaravalle”.

Progetti possibili

Viene qui riportato un abaco di progetti possibili, non realizzati, elaborato nel 2019 al fine di focalizzare l’attenzione sulla possibilità di attivare spazi, connettere luoghi, e incentivare pratiche di comunità. I progetti si caricano dei valori, le regole e i principi emersi nei numerosi momenti di incontro e confronto, in occasione del Patto cornice di Chiaravalle. Il paesaggio diviene teatro di dispositivi diffusi che, in rete, acquisiscono la forza di produrre delle modificazioni ad altra scala, di aprire nuovi attraversamenti e connessioni, e riattivare spazi abbandonati del borgo.

Gli spazi sensibili da attivare intercettano la piazza principale Mariella Borasio, la piazza Antonia Pozzi, la ferrovia dismessa, i cortili privati, la piazza “cappuccetto blu”, le fermate della linea 77, il laghetto, la cascina, quei luoghi che captano il dialogo con gli abitanti alimentando la loro volontà di prendersene cura. In questa prospettiva, la Cascina Grangia a Chiaravalle da anni in stato di abbandono, potrebbe riattivarsi, attraverso un progetto temporaneo, come laboratorio di comunità, sede produttiva di tutti i dispositivi necessari alla trasformazione dell’area.

Le ipotesi di progetto vengono affrontate per fasi di realizzazione, per soluzioni successive che consentono modifiche nel tempo, in relazione alle circostanze, alla rete di attori da coinvolgere.

Il processo sin qui delineato si inserisce nel mondo dei progetti in attesa. L’idea che lo genera è quella di riuscire a realizzare interventi che assumano il ruolo di innesto nello stato di attesa dei luoghi fragili, permettendo, nell’attesa, di maturare consapevolezza del patrimonio locale e innescare scelte e azioni condivise. Questi progetti assumono valore in quanto strumenti di ricerca, non vogliono soddisfare la risposta ai problemi emersi (oggi questo territorio presenta nuove sfide da affrontare), ma rappresentare tracce di forme problematiche nello spazio, per accogliere un processo di conoscenza e affinare un metodo, eredità operabile da chi continuerà ad indagare i medesimi temi.

Foto di copertina dell’autrice.